Asche auf Käse wird verwendet, um dem Käse Feuchtigkeit zu entziehen oder ihn haltbar zu machen. So gibt es in Frankreich verschiedene Ziegenkäse, die in Asche gewälzt wurden.

Ascheschichten im Käse, beispielsweise beim Morbier (französischer Bauernkäse), beruhen auf traditionellen Herstellungsarten. Hierbei sollte die Ascheschicht den Käsebruch des Tages schützen, bis am nächsten Tag neue Milch bzw. neuer Käsebruch hinzugegeben werden konnte. Durch die Asche wurden Insekten abgehalten.

Asche für die Käserei wird meist aus Pflanzen oder Holzkohle gewonnen und gibt dem Käse eine herb-würzige Note. Asche auf oder im Käse muss heute als Farbstoff „Pflanzenkohle (E 153)“ deklariert werden.

Salz-Asche

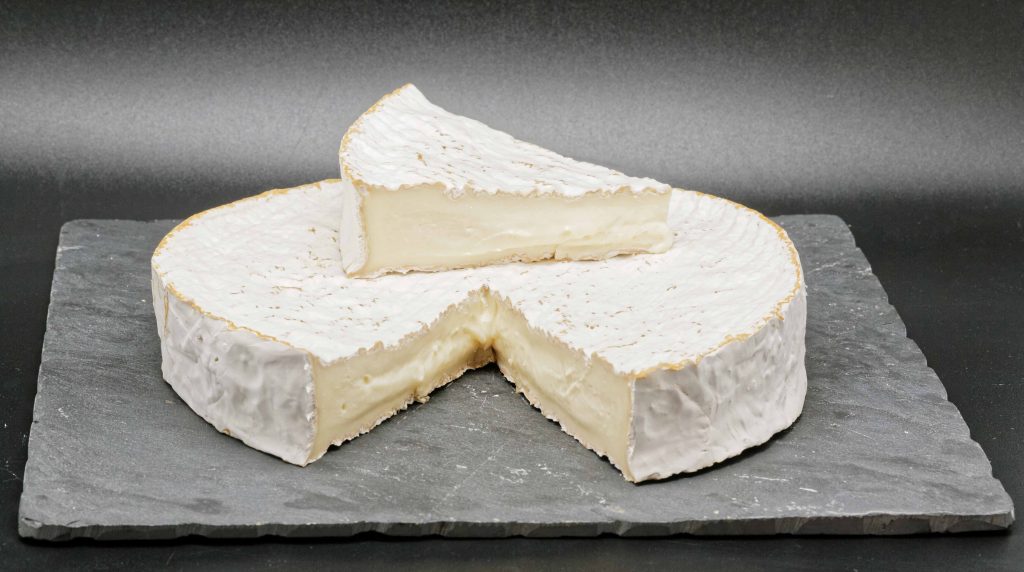

„Geascht“ oder Französisch „cendre“ oder Italienisch „cenere“, nennt man Käse, die in Pflanzenasche gewendet wurden. Dabei handelt es sich oft um frische Ziegenkäse aber auch um Kuhmilch oder Schafskäse.

Traditionell wird in der Käserei meist Salz-Asche aus Salz und rein pflanzlicher Holzkohle verwendet. Die Verwendung von Asche ist ein wesentlicher Bestandteil der Käsereikunst und ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung der Beschichtungen, die zum Beispiel auf vielen europäischen Ziegenkäsearten zu finden sind. Historisch gesehen kam Asche, die früher auf Käse aufgetragen wurde, direkt aus dem Feuer und wurde vor der Verwendung mit Salz gemischt. Die Zugabe einer schwarzen Asche, die direkt durch einen Käse läuftist beim Morbier aus Frankreich und beim Humboldt Fog aus Kalifornien sichtbar. Viele französische Käsesorten wie der pyramidenförmige Valençay, sowie Selles-sur-Cher und Saint Mauré oder die italienische Sottocenere al Tartufo verwenden die schwarze Asche als äußere Beschichtung.

Abgesehen davon, dass sie dem Käse ein hervorragendes Aussehen verleiht, hat die Beschichtung der Außenseite mit Asche auch erhebliche Vorteile. So werden viele Käsesorten während ihrer Reifung sehr sauer, was eine korrekte Reifung des Käses verhindern und den Käse daran hindert sein Potenzial sowohl in Bezug auf die Textur als auch auf den Geschmack voll ausschöpfen zu können. Salz-Asche ist alkalisch und neutralisiert so den überschüssigen Säuregehalt, erhöht also den ph-Wert, wodurch der Käse gleichmäßiger reifen kann. Darüber hinaus kann die pflanzliche Holzkohle dem Käse Feuchtigkeit entziehen und ihn haltbar machen. Die Molke auf der Oberfläche wird aufgenommen, so dass der Käse schneller trocknet. Die Asche unterstützt das Wachstum von Penicillium candidum und Geotrichum candidum auf dem Käse. Diese gewollten Schimmelpilze verleihen dem Endprodukt einen subtilen, komplexen Geschmack, der mit einer zarten blass-grauen Rinde einher geht. Die Asche verleiht dem Käse zusätzlich eine angenehm herbe Note und ein würziges Aroma. Vor der Erfindung des Kühlschranks dienet die Asche auch als Schutz gegen Fliegen.

Salzasche kann man recht einfach selbst herstellen. Das hat den Vorteil, dass man mit den von einem selbst bevorzugten Aroma spielen kann und man wirklich weiß, das in der Asche enthalten ist.

Früher wurde oft das Holz alter Rebstöcke, Oliven- oder Pinienholz vom Baumrückschnitt oder auch Buchenholz zu Asche verbrannt und zum Käsen benutzt. Beim Sottocenere, Italienisch für „unter Asche“, mischt der Käser Kräuter und Gewürze wie Fenchel, Koriander, Muskat, Zimt und Nelken mit der Salz-Asche. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Die im Handel erhältlichen Produkte bestehen zumeist aus reiner Pflanzenkohle, bzw. Aktivkohle.

Lauchasche mit Kräutern

Die Wurzeln vom Lauch entfernen und den Lauch längs aufschneiden. Den Lauch in seine Schichten zerteilen und diese gründlich waschen. In einer großen Schüssel einige Liter Kochsalzlösung ansetzen. Auf 1 Liter Wasser benötigt man dafür 10 g Salz (Meersalz, anderes reines Salz ohne Zusätze). Ich habe 4 Liter mit 40 g Salz gemacht, es kommt aber dabei vor allem auf die Schüsselgröße an.

Die Lauchstreifen für 2 Tage in der Salzlösung ruhen lassen. Sie müssen dabei von der Salzlake bedeckt sein. Anschließend herausnehmen und gut abtupfen.

Den Backofen auf die höchste Stufe Ober- und Unterhitze einstellen und dann die Lauchstreifen nebeneinander auf dem Backrosten verteilen und die Fettpfanne darunter geben. Für einige Stunden in den Ofen geben, bis man mit dem Resultat zufrieden ist.

Man kann die Lauchstreifen auch in ein feuerfestes Gefäß geben und draußen am Grill zu Asche verbrennen.

Anschließend aus dem Ofen oder Grill nehmen und mit einer Küchenmaschine zu feinem Pulver zerkleinern.

Die fertige Lauchasche nach Wunsch mit getrockneten Kräutern vermengen.

Das Einlegen in Salzlösung ist eine kurze Milchsäuregärung, wie beim milchsauren Einlegen von Sauerkraut, Gurken oder anderem Gemüse. Die Pflanzenteile werden dabei von Salzwasser durchzogen und verändern durch die (in diesem Fall sehr kurze) Gärung ihre Struktur und ihr Aroma. Der Vorteil ist, dass die fertige Asche dann auch gleich das Salz enthält, das beim Trocknen der Pflanzenteile auf der Pflanze verbleibt.

Die fertige Asche in einem Schraubglas aufheben und vor Feuchtigkeit schützen.

Zwiebelasche

Die braune Schale und die ersten Deckblätter von Zwiebeln werden wie bei der Lauchasche in Salzlake eingelegt und dann genauso verarbeitet.

Käse aschen

Soll Käse geascht werden, so wird der leicht feuchte junge Käse vor dem Reifen in Asche gewälzt oder mit Asche bestreut.

Der Käse kann zuvor auch mit Olivenöl eingerieben und dann geascht werden.

Man kann den Käse in der Asche wälzen, mit Asche bepinselt oder mit einer Teekugel/Teezange oder einem Puderzuckersieb bestreut werden.

Auf jeden Fall sollte man Handschuhe tragen, das Aschen ist eine sehr schmutzige Angelegenheit!